8.化学研磨は液体ツール

以前、ターミネーターという映画に、自在に姿を変えることが出来る液体人間というキャラクターがありました。

もっと古くは、バビル2世のロデムがそうであったように、

狭い隙間は液体として通り抜け、高いところには気体となって上昇したりして、それが自分の意思でできたら、本当に便利そうです。

この世の化学物質は、これほど自在というわけにはいきませんが、物質の温度の変化によって固体・液体・気体のどれかの状態を取ります。

今までお話ししてきた研磨技術では、ほとんどがこの中の「固体」のお話しです。

製品である「固体」に、それよりもっと硬くて地肌の滑らかな「固体」をこすりつけて、

あるいは、こまかい粉末状の「固体」と一緒にバケツの中でゴロゴロ転がして、

製品の表面が少しずつ削れていって、ゆくゆくは平坦になります。

これらの製品にぶつける方の「固体」は、「ツール」とか「メディア」と呼ばれ、

例えば、バフ研磨ではバフにまぶしてある研磨剤、ヤスリがけではヤスリそのもの、穴の内面を回転しながら研磨するブラシ状のツール、

大きなものでは電動のサンダー、またバレル研磨では製品と一緒にカゴに入れるメディア、それぞれ全部「固体」です。

しかし、化学研磨はこの「ツール」に当たる物が「液体」です。

液体ですから固体のような強い研磨力はありませんが、「品物に合わせて自在に形を変える」という大きなメリットがあります。

つまり、固体では触れることが難しい細かい隙間や、パイプの内面などに、姿を変えて到達し、

ひとたび触れることができれば界面を溶解して、研磨を実現します。

この場合、何かをこすりつけて平坦化を得るのが「研磨」だとすれば、

化学研磨は何もこすりつけていませんので、実際には「研磨」ではありませんが、

あたかも研磨をしたような光沢を得ることが出来るために、化学による研磨ということで「化学研磨」と呼ばれるようになったと考えられます。

それぞれの技術の平坦化プロセスを見ていきましょう。

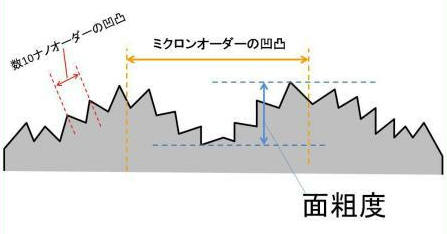

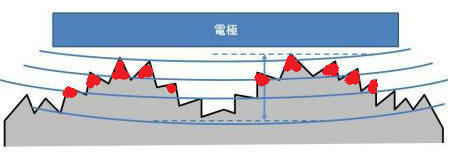

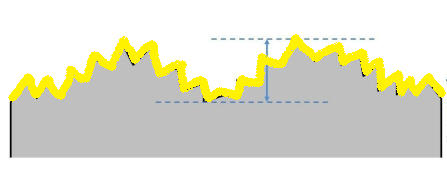

なお、今回の検討では、上記図のように、ミクロンオーダーの大きな凸凹(オレンジで図示)と、ナノオーダーの小さな凸凹(赤で図示)が存在する、という想定で考えます。

この場合、面粗さ計で測定できる面粗さは、青で図示したギャップということになります。

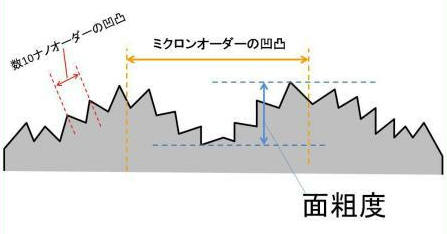

まず最初に、固体と固体をこすりつける物理的な研磨方法である代表として「バフ研磨」の概念を考えまず。

バフ研磨は、バフと呼ばれる回転する布を品物に押し付け、どんどん削っていく手法です。

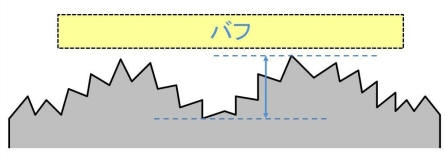

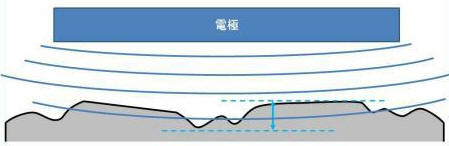

続いて、酸性の薬品(電解研磨液)の中に金属を入れ電気を流し、誘導された電子が集まった箇所だけが酸に溶けるという電解研磨です。

(赤で図示した部分に電子が誘導される)

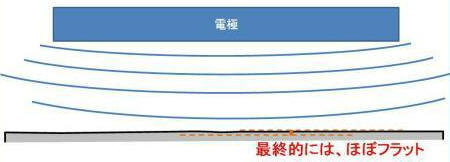

この両方の研磨手法とも、最終的にはほぼフラットな面を作りだすことが可能です。

一方、ネプロス処理(化学研磨)を考えます。

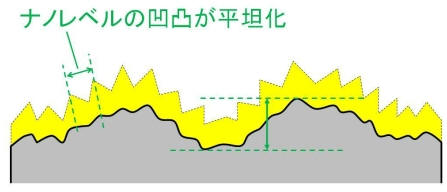

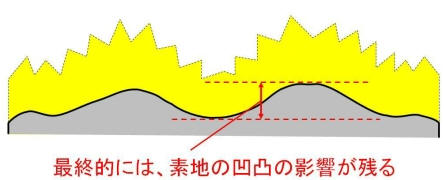

化学研磨の場合、酸性の薬品(化学研磨液)の中に水没させた金属製品と液とが触れた黄色で図示した部分が均等に溶けます

すると、界面の分子オーダーからナノオーダーの凸凹は溶けて平坦化に向かいます

しかし、薬品のエッチング能力にはそれ以上を平坦化する効果はなく、ミクロンオーダーの大きな凸凹は、研磨前の影響がそのまま残ってしまいます。

その結果、化学研磨後の界面は面粗さ的には平坦ではないのに、外観上はピカピカ光沢があるという、あたかも矛盾している状態になることがあります。

(機械的面粗さは、処理前と比べれば、30〜50%ほど改善することが多いです)

これはどういうことなのでしょうか?

光は、入射した光が面で反射して、正反射が大きい場合はピカピカして見えます。

しかし、面の表面が粗かったりして、拡散反射が大きくなると、光沢が鈍く見えます。

目に見える光の波長(可視光)は、前項でも述べた通り、およそ400〜800nmの範囲ですので、

これよりも大きなギャップは光の反射に対する影響力は少なく、それ以下のギャップは影響が大きいと考えられます。

化学研磨後の表面が、ミクロンオーダでは平坦とは言えなくてもピカピカしているときは、このように可視光以下のレベルで平坦になっていると考えられます。

製品の界面の面粗さを小さくしたい理由のほとんどは、前項で説明したように、界面とゴミや水分・酸素などの異物の接触面積を小さくしたい場合が多く、

化学研磨後の界面は、機械的な面粗さはそれほど小さくなくてもこの接触面積は小さくなっていると考えることができるため、

異物の吸着性の低下、除去性の向上、デガスの減少、などの効果が期待できると考えられます。

7.彫刻刀で丸太を倒す? ← 『ネプロス処理ABC』 → 9.面粗度と異物の大きさの関係について考える

Copyright(c) 株式会社横浜ネプロス 無断転載を禁止します